“La hora de los hornos” es un documental de agitación social que presenta la historia de América Latina, la “patria grande”, como una sucesión de dominios coloniales. Primero en manos de España, luego de Inglaterra y de allí al “neocolonialismo” de Estados Unidos. La República Argentina recibe también los golpes de la “violencia neocolonial”: campesinos sin tierras, clases trabajadoras oprimidas, disidentes violentamente reprimidos. “La hora de los hornos” hace escarnio de la burguesía y la intelectualidad argentina, presentándola como traidora, alienada y vanidosa de su origen europeo. Las clases medias, por su parte, se adormecen bajo el opio de los medios masivos: la mejor arma del "neocolonialismo" (“mejor que el napalm”). Alentando la indignación de la clase trabajadora ("la única recuperable"), el documental recrea la realidad del pueblo como un régimen de injusticia extenuante. La única opción para los pueblos latinoamericanos, concluye el film, es apostar por su propia vida o muerte a través de la revolución contra el imperialismo. Cuatro minutos del rostro cadavérico del Che Guevara, tambores indígenas de fondo, cierran con solemnidad la primera parte de “La hora de los hornos”.

Lo más interesante de “La hora de los hornos” es que, como película detonadora, plantea una relación con el público radicalmente diferente. El espectador no es más sujeto de entretenimiento, consumidor de un producto terminado, sino un militante potencial al cual hay que inspirar el debate. Tanto es así que las dos siguientes partes ( “Acto para la liberación”, sobre los movimientos sindicales y de resistencia argentinos, y “Violencia y liberación”, dedicado a la argumentación ideológica), en determinados momentos expresamente plantean detener la proyección e iniciar la discusión en la sala. Las agrupaciones militantes eran alentadas a continuar con la creación colectiva de “La hora de los hornos” quitando o agregando su propio material de acuerdo a su experiencia. Esta licencia motivó la existencia de hasta diez versiones del film, en una de ellas, la que se exhibió en 1973, la imagen final del Che era reemplazaba por la de Juan Domingo Perón que por esos años volvía al poder y con quien el Grupo Liberación siempre simpatizó. Poco antes, cuando la película sólo podía ser proyectada clandestinamente, “La hora de los hornos” incriminaba a sus espectadores. Verla era asumir un riesgo.

La propuesta cinematográfica del Grupo Liberación tenía su sustento teórico en el manifiesto

Por un tercer cine, que cuestionaba el cine de evasión venido de Hollywood (el

primer cine) y el cine de autor (el

segundo cine) como expresiones del imperialismo y el arte burgués. A diferencia de aquellos, el

tercer cine (independiente, militante y experimental) rechaza la autoría individual, es resultado de la creatividad crítica colectiva. Puesto que persigue el cambio social, el tercer cine debe recurrir a las técnicas más efectivas para remover con su mensaje la base emocional del espectador. El perfecto ejemplo de este "tercer cine" es “La hora de los hornos” que, independiente de su matiz político, es una obra maestra del cine de propaganda, con lecciones muy bien aprendidas de Eisenstein pero también de Brecht y De Sica. Habiendo renunciado desde el principio a toda neutralidad, la película es un catalogo de técnicas de “desinformación”. Recurre a la exaltación, al mensaje subliminal, metáforas, metonimias, caricaturizaciones, al uso profuso de carteles con citas y arengas, de voces testimoniales y piezas musicales que en contraposición con las imágenes redondean la conmoción. Como resultado tenemos secuencias muy efectivas dignas del mejor cine soviético: un partido de golf es utilizado para ilustrar el relato de la oligarquía en el poder desde la Independencia; las robustas y orgullosos cabezas de ganado de un certamen son metáfora del latifundismo; el trajín de un matadero es alternado con íconos publicitarios e imágenes de represión policial. Cada secuencia tiene una propuesta formal diferente con climas que van desde lo didáctico, a lo exultante e indignante. Todo desemboca en la sensación estremecedora de que la realidad es una larga noche de opresión ante la cual sólo nos queda despertar (o morir).

En un país acostumbrado a las malas noticias, Colombia, la “pornomiseria” era el género que mejor cotizaba. Desde luego jamás pidió ser clasificado con ese nombre. Por el contrario, eran películas supuestamente desencadenadas por la indignación y destinadas a fruncir la frente condescendiente de Europa. En los 70´s, junto a sus pares de Latinoamérica, el cine colombiano exhibió en las vitrinas de los festivales a sus mendigos enloquecidos, sus niños de la calle o a sus bandoleros de la cocaína. Esta larga explotación, que persiste ahora en la forma de telenovelas sobre capos de la droga o sicarios supersticiosos, se topó un día con la rotunda sacada de lengua de un corto: “Agarrando pueblo” (1977).

En un país acostumbrado a las malas noticias, Colombia, la “pornomiseria” era el género que mejor cotizaba. Desde luego jamás pidió ser clasificado con ese nombre. Por el contrario, eran películas supuestamente desencadenadas por la indignación y destinadas a fruncir la frente condescendiente de Europa. En los 70´s, junto a sus pares de Latinoamérica, el cine colombiano exhibió en las vitrinas de los festivales a sus mendigos enloquecidos, sus niños de la calle o a sus bandoleros de la cocaína. Esta larga explotación, que persiste ahora en la forma de telenovelas sobre capos de la droga o sicarios supersticiosos, se topó un día con la rotunda sacada de lengua de un corto: “Agarrando pueblo” (1977). Pero por ese tiempo había también en Cali un grupo de apasionados por el cine. Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos Mayolo, entre otros, veían a través del cine lo que el mundo, de inicios de los 70´s, tenía para influir sus mentes: el rock, los hippies, el boom de la literatura, el arte pop, la revolución cubana, el teatro del absurdo, el movimiento socialista, entre tantas cosas. En ese tiempo de pasiones, ellos propagaron su cinefilia fundando el Cine Club de Cali y después una revista, Ojo al Cine. Esta etapa terminó con el suicidio de Caicedo, a sus 25 años, quien desde el más allá gozaría de la fama póstuma de los escritores malditos. Mientras tanto Ospina y Mayolo, todavía desde Cali, se iniciaron en la realización de documentales y disgustados por la vocación vampírica del cine de su país, también salieron a la calle para “agarrar pueblo” es decir "engatusar".

Pero por ese tiempo había también en Cali un grupo de apasionados por el cine. Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos Mayolo, entre otros, veían a través del cine lo que el mundo, de inicios de los 70´s, tenía para influir sus mentes: el rock, los hippies, el boom de la literatura, el arte pop, la revolución cubana, el teatro del absurdo, el movimiento socialista, entre tantas cosas. En ese tiempo de pasiones, ellos propagaron su cinefilia fundando el Cine Club de Cali y después una revista, Ojo al Cine. Esta etapa terminó con el suicidio de Caicedo, a sus 25 años, quien desde el más allá gozaría de la fama póstuma de los escritores malditos. Mientras tanto Ospina y Mayolo, todavía desde Cali, se iniciaron en la realización de documentales y disgustados por la vocación vampírica del cine de su país, también salieron a la calle para “agarrar pueblo” es decir "engatusar". El atrevimiento subversivo de “Agarrando pueblo” va lejos. No sólo es una sátira aguda contra la pseudodenuncia que sirve a un mercado internacional donde importa más mantener los esquemas imaginados del Tercer Mundo y no explicar las razones del subdesarrollo. Más interesante es que en su afán de ser insolente y contracinematográfica, al final “Agarrando pueblo” se autodestruye. No hay inocencia posible detrás de una cámara. Los modos y las formas para “captar la verdad” son puros timos. Estos modelos son puestos en evidencia a tal extremo que ni los propios autores del corto se salvan. “Agarrando pueblo” tuvo al principio una recepción ofendida entre colegas pero pronto le llegó el turno de ser premiada en festivales, a su pesar tal vez.

El atrevimiento subversivo de “Agarrando pueblo” va lejos. No sólo es una sátira aguda contra la pseudodenuncia que sirve a un mercado internacional donde importa más mantener los esquemas imaginados del Tercer Mundo y no explicar las razones del subdesarrollo. Más interesante es que en su afán de ser insolente y contracinematográfica, al final “Agarrando pueblo” se autodestruye. No hay inocencia posible detrás de una cámara. Los modos y las formas para “captar la verdad” son puros timos. Estos modelos son puestos en evidencia a tal extremo que ni los propios autores del corto se salvan. “Agarrando pueblo” tuvo al principio una recepción ofendida entre colegas pero pronto le llegó el turno de ser premiada en festivales, a su pesar tal vez.

Cuando el cine descubrió cómo emitir su propio sonido, tenía que irse al lado opuesto de sus silentes antepasados. Prescindir de los carteles en el diálogo no era la única ventaja, ni la mejor. La revolución estaba en la música popular convertida en la nueva gran atracción del cine. Los padres mudos se convirtieron en abuelos de un momento a otro. Sin embargo, hacer cantar al cine no era una hazaña económica. Muchas cinematografías nacionales que habían brotado lejos del primer mundo, estaban lejos de tener el capital para saltar al sonoro. Nuevos mercados quedaban despejados para los grandes estudios norteamericanos. En cada puerto se reclutó a quienes, con el poder de su voz, serían los más capaces en llenar salas en cada vermouth.

Cuando el cine descubrió cómo emitir su propio sonido, tenía que irse al lado opuesto de sus silentes antepasados. Prescindir de los carteles en el diálogo no era la única ventaja, ni la mejor. La revolución estaba en la música popular convertida en la nueva gran atracción del cine. Los padres mudos se convirtieron en abuelos de un momento a otro. Sin embargo, hacer cantar al cine no era una hazaña económica. Muchas cinematografías nacionales que habían brotado lejos del primer mundo, estaban lejos de tener el capital para saltar al sonoro. Nuevos mercados quedaban despejados para los grandes estudios norteamericanos. En cada puerto se reclutó a quienes, con el poder de su voz, serían los más capaces en llenar salas en cada vermouth. Además del plato fuerte, la presencia de Gardel, que sin embargo no era el protagonista absoluto, este espectáculo “dedicado” al público rioplatense se completó con gruesas pinceladas de color local y melodrama: gauchos impulsivos, danzas folkloricas, números de varieté, una dama camino a la degradación, fiestas libertinas, bares de aguardiente, congojas entonadas y comicidad ligera. Todo en un relato básico que se inspira en la clásica contradicción entre la gran ciudad y el “interior”. Aunque pintoresco y feudal, el campo siempre vencerá en moral y dignidad a la ciudad, a donde van a perderse los amores y las mujeres virtuosas.

Además del plato fuerte, la presencia de Gardel, que sin embargo no era el protagonista absoluto, este espectáculo “dedicado” al público rioplatense se completó con gruesas pinceladas de color local y melodrama: gauchos impulsivos, danzas folkloricas, números de varieté, una dama camino a la degradación, fiestas libertinas, bares de aguardiente, congojas entonadas y comicidad ligera. Todo en un relato básico que se inspira en la clásica contradicción entre la gran ciudad y el “interior”. Aunque pintoresco y feudal, el campo siempre vencerá en moral y dignidad a la ciudad, a donde van a perderse los amores y las mujeres virtuosas.

La acción se centra en un individuo que simboliza una colectividad originaria, pero clandestina ante el Sistema. El tema es el desarraigo de Sebastián, nacido en una comunidad aymara pero entregado desde la infancia a los patrones de la ciudad. Inevitablemente el haber crecido alejado de su comunidad y habiendo sido objeto de racismo, hicieron de Sebastián un renegado de su origen. En La Paz, Sebastián decide cambiar su apellido Mamani por Maisman, por el caché extranjero. Todo esto es evocando en una escena, la primera de la película, en la cual los familiares lamentan el menosprecio de Sebastián, pero reconocen ser ellos los primeros culpables.

La acción se centra en un individuo que simboliza una colectividad originaria, pero clandestina ante el Sistema. El tema es el desarraigo de Sebastián, nacido en una comunidad aymara pero entregado desde la infancia a los patrones de la ciudad. Inevitablemente el haber crecido alejado de su comunidad y habiendo sido objeto de racismo, hicieron de Sebastián un renegado de su origen. En La Paz, Sebastián decide cambiar su apellido Mamani por Maisman, por el caché extranjero. Todo esto es evocando en una escena, la primera de la película, en la cual los familiares lamentan el menosprecio de Sebastián, pero reconocen ser ellos los primeros culpables. “La nación clandestina”, una producción de bajo presupuesto, de actores no profesionales y con más de la mitad de los diálogos hablados en aymara, fue todo un éxito de crítica y público. Al otro lado del charco, en Europa, el jurado del Festival de San Sebastián la premió con la Concha de Oro. Mientras tanto al interior de Bolivia, el propio Sanjines la proyectaba en escuelas y plazas.

“La nación clandestina”, una producción de bajo presupuesto, de actores no profesionales y con más de la mitad de los diálogos hablados en aymara, fue todo un éxito de crítica y público. Al otro lado del charco, en Europa, el jurado del Festival de San Sebastián la premió con la Concha de Oro. Mientras tanto al interior de Bolivia, el propio Sanjines la proyectaba en escuelas y plazas.

El personaje salido del subconsciente de Mojica Marins fue bautizado (es sólo un decir, en realidad este ser hubiera abominado del bautismo) como Zé Do Caixao o Joe Coffin, para la distribución internacional. En un principio estaba pensado que un actor lo interprete, pero ninguna opción complacía a Marins. Entonces fue evidente que él debía encarnar a su propia pesadilla. Zé Do Caixao es la personificación del mal. Un sepulturero, ateo a ultranza, que desprecia toda creencia en lo sobrenatural. Viste siempre de negro y en sociedad desenvuelve una sinceridad tenaz y agresividad a la mínima provocación. Es capaz de asesinar con sadismo pero tiene la gentileza de presentarse en el funeral de la víctima para dar las condolencias. Su conducta es nietzscheana, se considera un hombre absolutamente libre, ningún miedo o creencia lo reprime de ejercer el más abyecto egoísmo. Solo hay una cosa que respeta, la valentía, y una sola es la razón de su existencia: asegurar la continuidad de su sangre.

El personaje salido del subconsciente de Mojica Marins fue bautizado (es sólo un decir, en realidad este ser hubiera abominado del bautismo) como Zé Do Caixao o Joe Coffin, para la distribución internacional. En un principio estaba pensado que un actor lo interprete, pero ninguna opción complacía a Marins. Entonces fue evidente que él debía encarnar a su propia pesadilla. Zé Do Caixao es la personificación del mal. Un sepulturero, ateo a ultranza, que desprecia toda creencia en lo sobrenatural. Viste siempre de negro y en sociedad desenvuelve una sinceridad tenaz y agresividad a la mínima provocación. Es capaz de asesinar con sadismo pero tiene la gentileza de presentarse en el funeral de la víctima para dar las condolencias. Su conducta es nietzscheana, se considera un hombre absolutamente libre, ningún miedo o creencia lo reprime de ejercer el más abyecto egoísmo. Solo hay una cosa que respeta, la valentía, y una sola es la razón de su existencia: asegurar la continuidad de su sangre. “À meia noite levarei a sua alma” es tan lograda en crear una atmósfera sobrecogedora que disimula todos los defectos de su precaria factura. A excepción de Mojica Marins, los actores son pésimos. Sin embargo, esto visto de una manera puede jugar a favor del film remarcando la idea de que el pueblo de Zé do Caixao está habitado por mansos timoratos. Pensándolo bien, los actores debían estar realmente aterrados. Se cuenta que durante el rodaje, en un momento muy crítico, Mojica Marins perdió la paciencia y obligó a todos a trabajar apuntándoles con una pistola, que poco antes había sido parte de la utilería. Por premuras del presupuesto se utilizó una araña real en la escena de la muerte de Lenita, que dio como resultado gritos verídicos de la actriz. Todo esfuerzo, para no decir exceso, puede haberse justificado en haber servido para dar al cine un villano tan peculiar e interesante como Zé do Caixao.

“À meia noite levarei a sua alma” es tan lograda en crear una atmósfera sobrecogedora que disimula todos los defectos de su precaria factura. A excepción de Mojica Marins, los actores son pésimos. Sin embargo, esto visto de una manera puede jugar a favor del film remarcando la idea de que el pueblo de Zé do Caixao está habitado por mansos timoratos. Pensándolo bien, los actores debían estar realmente aterrados. Se cuenta que durante el rodaje, en un momento muy crítico, Mojica Marins perdió la paciencia y obligó a todos a trabajar apuntándoles con una pistola, que poco antes había sido parte de la utilería. Por premuras del presupuesto se utilizó una araña real en la escena de la muerte de Lenita, que dio como resultado gritos verídicos de la actriz. Todo esfuerzo, para no decir exceso, puede haberse justificado en haber servido para dar al cine un villano tan peculiar e interesante como Zé do Caixao.

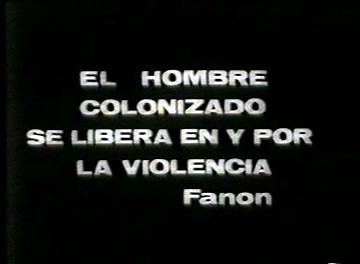

“Es falsa la historia que nos enseñaron”. “Un pueblo sin odio no puede triunfar”. “Ningún orden social se suicida”. Mucho después del cine mudo, los carteles en una película volvieron a gritar. Autoproclamado subversivo, el documental argentino “La hora de los hornos” (1968) fue concebido como un instrumento para encender la revolución. Pero aquellos fines sólo podían desearse en la clandestinidad, por eso su realización tenía que ser secreta, su exhibición furtiva y visionarla, un asunto comprometedor.

“Es falsa la historia que nos enseñaron”. “Un pueblo sin odio no puede triunfar”. “Ningún orden social se suicida”. Mucho después del cine mudo, los carteles en una película volvieron a gritar. Autoproclamado subversivo, el documental argentino “La hora de los hornos” (1968) fue concebido como un instrumento para encender la revolución. Pero aquellos fines sólo podían desearse en la clandestinidad, por eso su realización tenía que ser secreta, su exhibición furtiva y visionarla, un asunto comprometedor. “La hora de los hornos” es un documental de agitación social que presenta la historia de América Latina, la “patria grande”, como una sucesión de dominios coloniales. Primero en manos de España, luego de Inglaterra y de allí al “neocolonialismo” de Estados Unidos. La República Argentina recibe también los golpes de la “violencia neocolonial”: campesinos sin tierras, clases trabajadoras oprimidas, disidentes violentamente reprimidos. “La hora de los hornos” hace escarnio de la burguesía y la intelectualidad argentina, presentándola como traidora, alienada y vanidosa de su origen europeo. Las clases medias, por su parte, se adormecen bajo el opio de los medios masivos: la mejor arma del "neocolonialismo" (“mejor que el napalm”). Alentando la indignación de la clase trabajadora ("la única recuperable"), el documental recrea la realidad del pueblo como un régimen de injusticia extenuante. La única opción para los pueblos latinoamericanos, concluye el film, es apostar por su propia vida o muerte a través de la revolución contra el imperialismo. Cuatro minutos del rostro cadavérico del Che Guevara, tambores indígenas de fondo, cierran con solemnidad la primera parte de “La hora de los hornos”.

“La hora de los hornos” es un documental de agitación social que presenta la historia de América Latina, la “patria grande”, como una sucesión de dominios coloniales. Primero en manos de España, luego de Inglaterra y de allí al “neocolonialismo” de Estados Unidos. La República Argentina recibe también los golpes de la “violencia neocolonial”: campesinos sin tierras, clases trabajadoras oprimidas, disidentes violentamente reprimidos. “La hora de los hornos” hace escarnio de la burguesía y la intelectualidad argentina, presentándola como traidora, alienada y vanidosa de su origen europeo. Las clases medias, por su parte, se adormecen bajo el opio de los medios masivos: la mejor arma del "neocolonialismo" (“mejor que el napalm”). Alentando la indignación de la clase trabajadora ("la única recuperable"), el documental recrea la realidad del pueblo como un régimen de injusticia extenuante. La única opción para los pueblos latinoamericanos, concluye el film, es apostar por su propia vida o muerte a través de la revolución contra el imperialismo. Cuatro minutos del rostro cadavérico del Che Guevara, tambores indígenas de fondo, cierran con solemnidad la primera parte de “La hora de los hornos”. La propuesta cinematográfica del Grupo Liberación tenía su sustento teórico en el manifiesto Por un tercer cine, que cuestionaba el cine de evasión venido de Hollywood (el primer cine) y el cine de autor (el segundo cine) como expresiones del imperialismo y el arte burgués. A diferencia de aquellos, el tercer cine (independiente, militante y experimental) rechaza la autoría individual, es resultado de la creatividad crítica colectiva. Puesto que persigue el cambio social, el tercer cine debe recurrir a las técnicas más efectivas para remover con su mensaje la base emocional del espectador. El perfecto ejemplo de este "tercer cine" es “La hora de los hornos” que, independiente de su matiz político, es una obra maestra del cine de propaganda, con lecciones muy bien aprendidas de Eisenstein pero también de Brecht y De Sica. Habiendo renunciado desde el principio a toda neutralidad, la película es un catalogo de técnicas de “desinformación”. Recurre a la exaltación, al mensaje subliminal, metáforas, metonimias, caricaturizaciones, al uso profuso de carteles con citas y arengas, de voces testimoniales y piezas musicales que en contraposición con las imágenes redondean la conmoción. Como resultado tenemos secuencias muy efectivas dignas del mejor cine soviético: un partido de golf es utilizado para ilustrar el relato de la oligarquía en el poder desde la Independencia; las robustas y orgullosos cabezas de ganado de un certamen son metáfora del latifundismo; el trajín de un matadero es alternado con íconos publicitarios e imágenes de represión policial. Cada secuencia tiene una propuesta formal diferente con climas que van desde lo didáctico, a lo exultante e indignante. Todo desemboca en la sensación estremecedora de que la realidad es una larga noche de opresión ante la cual sólo nos queda despertar (o morir).

La propuesta cinematográfica del Grupo Liberación tenía su sustento teórico en el manifiesto Por un tercer cine, que cuestionaba el cine de evasión venido de Hollywood (el primer cine) y el cine de autor (el segundo cine) como expresiones del imperialismo y el arte burgués. A diferencia de aquellos, el tercer cine (independiente, militante y experimental) rechaza la autoría individual, es resultado de la creatividad crítica colectiva. Puesto que persigue el cambio social, el tercer cine debe recurrir a las técnicas más efectivas para remover con su mensaje la base emocional del espectador. El perfecto ejemplo de este "tercer cine" es “La hora de los hornos” que, independiente de su matiz político, es una obra maestra del cine de propaganda, con lecciones muy bien aprendidas de Eisenstein pero también de Brecht y De Sica. Habiendo renunciado desde el principio a toda neutralidad, la película es un catalogo de técnicas de “desinformación”. Recurre a la exaltación, al mensaje subliminal, metáforas, metonimias, caricaturizaciones, al uso profuso de carteles con citas y arengas, de voces testimoniales y piezas musicales que en contraposición con las imágenes redondean la conmoción. Como resultado tenemos secuencias muy efectivas dignas del mejor cine soviético: un partido de golf es utilizado para ilustrar el relato de la oligarquía en el poder desde la Independencia; las robustas y orgullosos cabezas de ganado de un certamen son metáfora del latifundismo; el trajín de un matadero es alternado con íconos publicitarios e imágenes de represión policial. Cada secuencia tiene una propuesta formal diferente con climas que van desde lo didáctico, a lo exultante e indignante. Todo desemboca en la sensación estremecedora de que la realidad es una larga noche de opresión ante la cual sólo nos queda despertar (o morir).